Weitere Infos folgen

06.12.2025

06.12.2025

Weitere Infos folgen

01.11.2025

weitere Infos folgen

08.11.2025

Weitere Infos folgen

14.09.2025

Der Park ist von 10:00 bis 18:00 Uhr und Der Kornspeicher ist von 12:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

13.09.2025

Am Samstag ist nur der Gutspark geöffnet.

10:00 bis 18:00 Uhr.

17.01.2025

08.11.2024

Burger des Tages: Beef loves Camembert

Auf Wunsch vieler kombinieren wir wieder einmal unsere Bio-Rinder-Patties mit gebackenem Camembert!

23.11.2024

Unser traditionelle Entenessen läutet die Vorweihnachtszeit ein!

Enten-Menü am 23. November ab 18:30 Uhr an.

vorweg: Apfelgriebenschmalz vom Meister Kaeding mit frischem Brot

Petersilienwurzelsuppe

Halbe Ente mit hausgemachtem Rotkohl, frischen Klößen und Davids Entenjus

Birne in Rotwein mit Vanilleeis

3-Gang-Menü zzgl. Getränke 39,50 €/ Pers.

2-Gang-Menü (ohne Suppe) zzgl. Getränke 33,50 € / Pers.

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

Für diejenigen, die das Abendessen ohne Gedanken an eine längere Heimfahrt voll und ganz genießen möchten, stellen wir gerne unser Arrangement zusammen.

1 Übernachtung im gemütlichen Doppelzimmer unter dem Giebel, Begrüßungsprosecco, 3-Gang-Menü zzgl. weiteren Getränken, Landsdorfer Frühstück am nächsten Morgen

125,- € für eine Person im Doppelzimmer

165,- € für zwei Personen im Doppelzimmer

Sollten die vorgeschlagenen Termine für den ein oder anderen Liebhaber des Entenbratens nicht passen, dann erinnern wir gerne an unser „Essen mit Freunden“ und die Möglichkeit, zu einem anderen Zeitpunkt in gemütlicher Runde bei uns zu schmausen. Evtl. Wunschtermine versuchen wir gerne zu berücksichtigen.

06.12.2024

das traditionelle Entenessen läutet die Vorweihnachtszeit ein!

Enten-Menü am 6. Dezember ab 18:30 Uhr an.

vorweg: Apfelgriebenschmalz vom Meister Kaeding mit frischem Brot

Petersilienwurzelsuppe

Halbe Ente mit hausgemachtem Rotkohl, frischen Klößen und Davids Entenjus

Birne in Rotwein mit Vanilleeis

3-Gang-Menü zzgl. Getränke 39,50 €/ Pers.

2-Gang-Menü (ohne Suppe) zzgl. Getränke 33,50 € / Pers.

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

Für diejenigen, die das Abendessen ohne Gedanken an eine längere Heimfahrt voll und ganz genießen möchten, stellen wir gerne unser Arrangement zusammen.

1 Übernachtung im gemütlichen Doppelzimmer unter dem Giebel, Begrüßungsprosecco, 3-Gang-Menü zzgl. weiteren Getränken, Landsdorfer Frühstück am nächsten Morgen

125,- € für eine Person im Doppelzimmer

165,- € für zwei Personen im Doppelzimmer

Sollten die vorgeschlagenen Termine für den ein oder anderen Liebhaber des Entenbratens nicht passen, dann erinnern wir gerne an unser „Essen mit Freunden“ und die Möglichkeit, zu einem anderen Zeitpunkt in gemütlicher Runde bei uns zu schmausen. Evtl. Wunschtermine versuchen wir gerne zu berücksichtigen.

13.12.2024

20.12.2024

26.12.2024

1. Landsdorfer Weihnachtsessen

Begrüßungssekt u. Tafelwasser

Pâté mit Pain Brioche

Rinder-Consommé mit Frittaten

Filet mit Portweinsauce, Kürbisspalten…

Mousse au chocolat

64,- € / Pers.

In Hinblick auf den weihnachtlichen Trubel und die Feiertage können wir bis zum 19. Dezember Reservierungen annehmen.

18.10.2024

vom 18. Oktober bis zum 27. Oktober

11.10.2024

05.10.2024

04.10.2024

03.10.2024

1. Oktober Wochenende in Landsdorf

Liebe Landsdorf-Freunde,

der 3. Oktober fällt dieses Jahr auf einen Donnerstag und lädt zu einem verlängerten Wochenende - womöglich zu einer kleinen Auszeit nach Landsdorf - ein, um

in aller Ruhe zu entspannensich den Kindern zu widmen

leckeres Essen vor dem Kamin zu genießen

vielleicht die letzten Pilze zu suchen

von hier aus Stralsund, Greifswald oder Rostock zu besichtigen

Äpfel zu ernten und Lagerfeuer zu machen

die wohltuende Wärme in der Sauna zu genießen.

In Erinnerung an Davids Studienzeit ist in diesen Tagen mit sehr lieben Freunden ein Elsässer Abend mit „Flammekueche & Escargots ...“ geplant und sicherlich werden wir Burger - mit und ohne Fleisch - braten.

Zum Frühstück reichen wir unsere hausgemachten Brötchen und Marmeladen, Landsdorfer Bircher Müsli, gekochten Schinken vom Meister Kaeding, leckeren Käse und selbstverständlich frische Eier.

Zu einer heißen Schokolade gibt es frischen Kuchen.

2. - 6. oder 3. - 6. Oktober

20% off - in einer unserer Ferienwohnung oder einem Zimmer im Gästehaus

Halbpension 39,- € pro Person zzgl. Getränke

Sauna im Gutshaus

Buchung nur telefonisch oder per Mail möglich.

Wir würden uns freuen, Sie / Euch an diesen Tagen willkommen zu heißen und stehen für mögliche Fragen zur „Auszeit in Landsdorf“ jederzeit zur Verfügung.

Herzlich

David und Stefania

20.09.2024

29.08.2024

29. August bis 1. September 2024 oder 15. bis 18. Mai 2025

Verbringen Sie gemeinsam mit anderen Malschülern und Ihrem Dozenten, Frank Koebsch, vier Tage in einem landschaftlichen Kleinod, fernab allen Trubels. Tauchen Sie ein in die zauberhafte Welt der Farben bei einer exklusiven Malreise mit Fokus auf Aquarellen von Blumen, Blüten, Stauden und Bäumen. Verbringen Sie eine inspirierende Zeit inmitten der malerischen Kulisse eines idyllischen Parks dessen Herzstück das bezaubernde Gutshaus Landsdorf ist.

Unser Atelier ist bei schönem Wetter die Natur. Die Großzügig- und Vielfältigkeit der Anlage erwecken das Gefühl, mit Betreten des Anwesens in eine eigene Welt einzutauchen und den Alltag hinter sich zu lassen. Ideal, um zu entspannen und sich von der Vielfalt der Farben und Formen inspirieren zu lassen. Wir werden unsere Staffelleien direkt zwischen den Bäumen und Blumenbeeten aufstellen. Buchen- und Tannenwald, seltene Solitäre, Staudengarten, Streuobstwiese, Weideland, Küchengarten und ein großer Teich erwarten uns. Sie sind eingeladen, durch den Park zu schlendern, vielfältige Motive zu entdecken und plein air zu malen.

https://www.atelier-koebsch.de/p/blumen-und-blueten-ein-aquarell-workshop-in-einem-gartenparadies-vom-29-08-bis-zum-01-09-2024

https://www.atelier-koebsch.de/p/blumen-und-blueten-ein-aquarell-workshop-in-einem-gartenparadies-vom-15-bis-zum-18-mai-2025

21.06.2024

07.06.2024

17.05.2024

03.05.2024

19.04.2024

12.04.2024

05.04.2024

30.03.2024

Liebe Genießer,

als wir uns spontan dazu entschieden, unser diesjähriges Osteressen unter das Motto „pranzo pasquale“ zu stellen, hatten wir nicht erwartet, dass uns die Zusammenstellung des Menüs doch nicht so leicht fallen würde.

Wir wollten italienische Spezialitäten zubereiten, diese jedoch auch etwas abwandeln und Lokales einfließen lassen. So stellte sich uns die Frage, wie wir den frischen Bärlauch aus dem Gutspark einbringen oder die Büffelmozzarella einmal anders kombinieren könnten? Selbstverständlich durfte auch die Artischocke nicht fehlen, denn sie gehört als Symbol für die Wiedergeburt traditionell zu jedem italienischen Osteressen dazu.

Nun steht das Menü, das sich in der italienischen Küche aus vier Gängen - einer Vorspeise, zwei Hauptgerichten und einer Nachspeise - zusammensetzt.

Als antipasto - was so viel bedeutet wie „vor der Mahlzeit“ reichen wir ein Glas Prosecco und unser tris di antipasti.

mozzarella di buffala con soffritto - Büffelmozzarella mit angebratenem Wurzelgemüse

bruschetta di pomodoro - Tomatenbruschetta

melanzane alla griglia - gegrillte Auberginen

Für den primo piatto, den ersten Hauptgang, ist in der italienischen Küche ein Pasta-Gericht vorgesehen.

Wir werden Malfatti zubereiten und die traditionellen Ricotta-Spinat-Nocken mit Landsdorfer Bärlauch kombinieren.

Als secondo piatto, zweiter Hauptgang, folgt Kalbsfleisch mit Artischocken und Kartoffeln.

tagliata di vitello con carciofi e patate in umido

Zum leichten und süßen - dolce - Abschluss reichen wir Eis mit Zitronenöl und einer sizilianischen Karamellspezialität.

gelato con olio al limo e torrone

3-Gang-Menü 53,- €

4-Gang-Menü 63,- €

30. April, 18:00 Uhr

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

Wir freuen uns auf einen geselligen und genussvollen Abend.

Buon appetito e buona pasqua!

17.02.2024

Neues aus der Italienküche

02.02.2024

Wiener Schnitzel und Schnitzel winer Art an Gurken oder Kartoffelsalat.

20.01.2024

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

12.01.2024

Die erste „Davids Burger Night“ des Jahres findet am 12. Januar statt.

Für das „Special of the Day“ kombinieren wir gebackenen Camembert mit den Bio-Rinderfleisch vom Gut Bad Sülze. Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

02.12.2023

Wer beim ersten Entenessen nicht konnte, kann sich auf das Zweite freuen.

17.11.2023

Der nächste Pizza Friday ist am 17. November.

Genaues folgt

04.11.2023

Liebe Genießer,

seit unserem letztem Entenessen ist fast ein Jahr vergangen und wenn wir wieder zu Tisch bitten, hoffen wir, diese Tradition fort zu setzen:

Den alljährlichen Landsdorfer Enten-Schmaus

Freitag, 10. November

ab 18:00 Uhr

Menü und Preise folgen noch.

28.10.2023

Den erste Burger-Abend nach dem der Hochzeitssaison kündigen wir gerne für den 28. Oktober an.

Wir freuen uns auf Sie / Euch und nehmen Reservierungen gerne entgegen.

27.10.2023

Saumagen, Pälzer Dampfnudeln mit Woisoß oder Vanillesoß und Pälzer Grumbeersupp original aus der Pfalz eingeflogen.

Ab 18:00 Uhr

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

14.10.2023

Der Classic-Rally-Club e.V. kehrt zum Mittagstisch in den Kornspeicher ein.

01.10.2023

Einladung zur Eröffnung der Ausstellung in Landsdorf

am Sonntag, 1. Oktober 2023 um 15:00 Uhr

Dauer der Ausstellung bis 31. Oktober 2023

jeweils So von 11:00 bis 13:00 Uhr und nach Vereinbarung

Keramik in der Weimarer Republik

Von England aus hatte Ende des 18. Jahrhunderts durch die

auch heute noch existierende Firma Wedgwood die Entwicklung

der industriellen Steingut-Keramik für die Herstellung von Trinkund

Essgeräten seinen Anfang genommen. Zielgruppe war in

dem entstehenden Industriezeitalter die, „untere Ebene des

alltäglichen Verbrauchs“ (Tilmann Buddensieg, Keramik in der

Weimarer Republik, Germanisches NATIONAL MUSEUM, 1984)

oder anders ausgedrückt: Die Arbeiterklasse, in der kommunistischen

Terminologie das Proletariat. Die Wedgwood-Steingut-

Keramik unterschied sich von der bis dahin wegen seiner

Kostspieligkeit nur der herrschenden Klasse zur Verfügung

stehenden Fayence und von dem chinesischen, seit 1750 auch

dem Meißener Porzellan, durch vier grundlegende Merkmale:

1.Tonmaterial für Steingut stand überall zur Verfügung. Es war

billig und Transport- und Abbaukosten spielten für die industrielle

Herstellung keine Rolle.

2. Anders als bei der Porzellanherstellung mit dem Einsatz der

Dreh-(Töpfer)Scheibe, die eine teure, langjährige Ausbildung,

technisch und künstlerisch, erforderte, war die Steingut-Keramik

von Anfang an auf Massenherstellung durch den Einsatz

ungelernter Arbeiter ausgerichtet. Quasi am „Fließband“ wurde

der Herstellungsprozess durch Press-, Guss- und Formmaschinen

in Teilstücke zerlegt, immer gleich und in immer gleichblei bender

Qualität.

3. Das Dekor wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts nicht – wie

vom Porzellankünstler – mit dem Pinsel Stück für Stück aufgetragen,

sondern mit der Spritzpistole, Aerograph genannt, unter

Zuhilfenahme von Dekorschablonen auf die in Massenfertigung

hergestellten getrockneten Scherben aufgespritzt. Allenfalls die

Dekorschablonen wurden noch von einem Künstler oder einer

Künstlerin entworfen.

4. Steingut erfordert – anders als Porzellan – keine Brenntemperaturen

von weit mehr als 1000 Grad, die im 18. und 19.

Jahrhundert nur mit dem Einsatz von teurem Holz zu erzielen

waren. Für die sehr viel größeren, befahrbaren Steingut-Brennöfen

genügte der Einsatz von damals billiger Steinkohle.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts änderten sich u.a. infolge der

alle Lebensbereiche beeinflussenden Industrialisierung, aber

auch infolge der errungenen künstlerischen Freiheiten und des

zunehmenden Bildungsbürgertums, das sich allen Bereichen der

Kunst (Malerei, Architektur, Musik, Literatur etc.) öffnete, die

Ausdrucksformen und Rezeptionen. Jugendstil, Art Déco,

Expressionismus, Kubismus, Konstruktivismus/Suprematismus,

Werkbund, Bauhaus mögen als Stichworte genügen. Der erste

Weltkrieg hinterließ in ganz Europa, vor allem aber in Deutschland

mit dem Untergang des feudalistischen Kaiserreichs, nicht nur

Tod und Vernichtung, sondern führte auch zur Ausfüllung der

Leere, Befreiung von staatlichen Fesseln und zur

Herausforderung von Kreativität und zu Neuanfang, politisch mit

der rechtsstaatlichen/demokratischen Weimarer Reichsverfassung,

im kulturellen Leben mit der ungehinderten Übernahme

und Ausübung aller Formen der zeitgenössischen Kunst und

eines modernen, von Amerika beeinflussten Lebensstils.

Mit Weimarer Keramik wird eine kurze Epoche der Steingut-

Keramik von 1919 bis 1933 bezeichnet (parallel

existierte das Bauhaus von 1919 bis 1933). Es war der

Kunsthistoriker Tilmann Buddensieg, der ab 1978 vornehmlich

auf Flohmärkten diese eigentlich in Vergessenheit

geratene Keramik wieder entdeckte, sammelte und wissenschaftlich

erforschte. Etwa ab 1919 hatten in Deutschland

die Steingut-Keramik-Manufakturen (mehr als 30 mit bis zu

400 – 600 Mitarbeitern) mit der Perfektionierung nicht nur

der industriellen Fertigungstechniken begonnen. Sie hatten

sich auch zunehmend von dem bisher eher traditionellen

Dekor abgewandt und unter Einsatz des Spritzdekors

Anlehnung an die Ausdrucksformen der zeitgenössischen

Kunst wie des Expressionismus, des Kubismus oder des

russischen Suprematismus/Konstruktivismus gefunden.

Tilmann Buddensieg hat dies in seinem maßgeblichen

Katalogbeitrag wie folgt zusammengefasst: „Die Weimarer

Einheitlichkeit in der Ausstattung und Formgebung aller

Lebensäußerungen beruhte trotz breiter Opposition der

Extremen, prekärer politischer Existenz, schwierigster

Wirtschaftslage, auf dem Bekenntnis zur Modernität der

technischen Welt und ihren Möglichkeiten der massenhaften

Verbreitung schöner und guter Gebrauchsgegenstände für

alle Schichten der Bevölkerung.“

1933, mit der Machtergreifung durch die NSDAP, endet

durch Drohungen und Verbot die Geschichte der Weimarer

Keramik. Sie begann – um auch hier Buddensieg auszugsweise

zu zitieren -, „Als proletarisches Porzellan-Surrogat,

fand (ihren) Höhepunkt . . . als ästhetisch überlegener

Massenartikel für Alle in der Weimarer Zeit und sank nach

1933 zum Rassenmerkmal deutschen Wesens ab.“

Das Phänomen dieser Keramik und ihr Verschwinden gab es

nur in Deutschland, – vereinzelt – in den Niederlanden

(Maastricht) und in Tschechien (Böhmen).

30.09.2023

am 30. September und 01. Oktober nehmen wir an der Treckeltied teil.

Der Park ist zu diesem Anlass an beiden Tagen geöffnet.

21.07.2023

Liebe Genießer,

während unsere Kinder ihre wohlverdienten Ferien bei der Familie in Italien genießen dürfen, möchten wir das italienische Flair mal wieder an unsere Tische holen und rufen den nächsten Happy Pizza Friday aus:

21. Juli 2023

Pizza del giorno - Pizza des Tages

La mozzarella di bufala ama i pomodorini e l’avocado - Büffelmozarella, Tomaten und Avocado

Dolce del giorno - Nachtisch des Tages

Salame al chocolate con gelato - Schoko-Salami mit Eis

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

Herzliche Grüße

David und Stefania Schäfer

21.04.2023

Liebe Genießer, Liebe Gartenliebhaber,

nun wird endlich der erste Spargel gestochen und als Liebhaber des besonderen Gemüses haben wir überlegt, ob wir ihn mit Pizza, Burger oder doch eher „klassisch" mit dem Schnitzel kombinieren sollten?

Wir haben uns für das Schnitzel entschieden und hoffen, damit auch Ihren / Euren Geschmack getroffen zu haben.

21. April, ab 18:00 Uhr: Landsdorfer Schnitzelabend mit Spargel

Wir freuen uns auf Sie / Euch und nehmen Reservierungen gerne entgegen.

23.04.2023

Das Sonntags-Cafe und der Landsdorfer Gutspark sind wieder geöffnet.

Sonntags-Cafe: 12:00 bis 17:00 Uhr

Landsdorfer Gutspark: 13:00 bis 15:00 Uhr

28.04.2023

08.04.2023

Liebe Genießer,

nun ist seit unserem 1. Osteressen fast ein Jahr vergangen. Wir erinnern uns gerne an den Abend und haben auch dieses Jahr ein Ostermenü für Sie / Euch zusammengestellt.

2. Landsdorfer Osteressen am 8. April 2023, 18:30 Uhr

David beizt für die Vorspeise frischen Saibling und setzt ihn in ein Kartoffelnest.

Den Bärlauch für die Suppe ernten wir im Landsdorfer Wald.

Das Sorbet wird auf Wunsch mit Sekt übergossen.

Der Kalbsrücken wird sous vide vorgegart und zusammen mit Vichy-Karotten, erstem grünen Spargel und einer kräftigen Sauce angerichtet.

Stefania reicht zum Abschluss einen österlichen Nachtisch.

4-Gang-Menü (ohne Suppe) 49,00 € / 5-Gang-Menü 55,00 € zzgl. Getränke

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

Wir freuen uns auf einen genussvollen Abend und senden herzliche Grüße

David und Stefania

25.03.2023

24. bis 26. März 2023

Fermentieren lernen, die Fermentations-Bude von “Schnelles Grünzeug” besichtigen und gemeinsam lernen, wie mit dem sauren Gemüse so sinnvoll gekocht wird, dass es nicht nur gesund ist, sondern auch gut schmeckt.

Sämtliche Informationen und Anmeldung unter:

https://xn--schnelles-grnzeug-e3b.de/event/vom-gaeren-und-garen/

Übernachtungsmöglichkeiten im Landsdorfer Gästehaus:

https://www.gutshaus-landsdorf.de/gaestehaus-landsdorf

24.03.2023

Liebe Genießer,

den nächsten Pizza-Abend an diesem Freitag, dem 24. März, widmen wir Olaf Schnelle bzw. seinem fermentiertem Gemüse.

In diesem Sinne taufen wir die Pizza des Tages „Schnelles Grünzeug“!

11.03.2023

Liebe Genießer,

endlich ist es wieder soweit.

Die großen Schwenkpfannen sind poliert, die Semmelbrösel gemahlen, die Eier stehen bereit und der Fleischklopfer wartet auf seinen Einsatz.

Die Flädlesuppe ist angesetzt und das Rezept für den Apfelstrudel und die Vanillesauce wieder rausgesucht.

Am Samstag, den 11. März ab 18:00 Uhr, ist Schnitzelabend!

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen und freuen uns auf Sie / Euch.

Herzliche Grüße

David und Stefania Schäfer

24.02.2023

Liebe Genießer,

am kommenden Freitag ist wieder HAPPY PIZZA FRIDAY!

Dieses Mal haben wir uns besondere Gedanken zur Vorspeise gemacht und reichen entweder

Vitello Tonnato (von italienisch vitello ‚Kalb‘, tonno ‚Thunfisch‘ - tonnato ‚mit Thunfisch‘) ist eine aus dem Piemont stammende Spezialität.

oder

Piatto di antipasti misti

eine Auswahl italienischer Vorspeisen-Klassiker

Zu dem Nachtisch müssen wir uns tatsächlich noch Gedanken machen…

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

03.02.2023

Liebe Genießer, Liebe Schulkinder,

endlich stehen die Winterferien vor der Tür und vielleicht möchten Sie / möchtet Ihr diese am Freitag, den 3. Februar, mit einem Burger-Essen einläuten.

Special of the day

Beef loves spinach and egg!

Unser Rinder-Patty mit Spinat und Spiegelei!

Zum Nachtisch gibt es Windbeutel mit Eis und Schokosauce.

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

24.02.2023

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen!

06.01.2023

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen!

20.01.2023

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen!

28.01.2023

Details folgen

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen!

02.12.2022

Liebe Genießer,

seit unserem ersten Entenessen ist fast ein Jahr vergangen und wenn wir nun zum zweiten Mal zu Tisch bitten, hoffen wir, eine neue Tradition zu begründen: den alljährlichen Landsdorfer Enten-Schmaus

Samstag,12. November

18:00 Uhr

vorweg: Apfelgriebenschmalz vom Meister Kaeding mit Brot der Landbäckerei Kröger

Maronen-Suppe

Halbe Ente mit hausgemachtem Rotkohl, frischen Klößen und Davids Entenjus

Landsdorfer Äpfel im Strudelbeutel mit Vanilleeis und -sauce

3-Gang-Menü zzgl. Getränke 38,- €/ Pers.

2-Gang-Menü (ohne Suppe) zzgl. Getränke 32,50 € / Pers.

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

Für diejenigen, die das Abendessen ohne Gedanken an eine längere Heimfahrt voll und ganz genießen möchten, stellen wir gerne unser Arrangement zusammen.

1 Übernachtung im Gästehaus Landsdorf Gemütliches Doppelzimmer unter dem Giebel

Begrüßungsprosecco

3-Gang-Menü zzgl. weiterer Getränkereichhaltiges

Landsdorfer Frühstück am nächsten Morgen

119,- € für eine Person im Doppelzimmer

159,- € für zwei Personen im Doppelzimmer

25.11.2022

Liebe Genießer,

seit unserem ersten Entenessen ist fast ein Jahr vergangen und wenn wir nun zum zweiten Mal zu Tisch bitten, hoffen wir, eine neue Tradition zu begründen: den alljährlichen Landsdorfer Enten-Schmaus

Freitag, 25. November

18:00 Uhr

vorweg: Apfelgriebenschmalz vom Meister Kaeding mit Brot der Landbäckerei Kröger

Maronen-Suppe

Halbe Ente mit hausgemachtem Rotkohl, frischen Klößen und Davids Entenjus

Landsdorfer Äpfel im Strudelbeutel mit Vanilleeis und -sauce

3-Gang-Menü zzgl. Getränke 38,- €/ Pers.

2-Gang-Menü (ohne Suppe) zzgl. Getränke 32,50 € / Pers.

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

Für diejenigen, die das Abendessen ohne Gedanken an eine längere Heimfahrt voll und ganz genießen möchten, stellen wir gerne unser Arrangement zusammen.

1 Übernachtung im Gästehaus Landsdorf Gemütliches Doppelzimmer unter dem Giebel

Begrüßungsprosecco

3-Gang-Menü zzgl. weiterer Getränkereichhaltiges

Landsdorfer Frühstück am nächsten Morgen

119,- € für eine Person im Doppelzimmer

159,- € für zwei Personen im Doppelzimmer

Davids Burger Night, 2. Dezember

Nähere Informationen folgen noch

16.12.2022

Happy Pizza Friday, 16. Dezember

Nähere Informationen folgen noch

21.10.2022

Liebe Genießer,

in den Herbstferien hat es uns nach Südtirol gezogen.

Nun sind wir mit frischem Südtiroler Speck und ein paar neuen kulinarischen Ideen wieder zurück.

Unsere "piccola caprese“ - Tomate mit Büffelmozzarella - erweitern wir um einen Espuma.

Den Speck kombinieren wir mit Landsdorfer Birnen und Gorgonzola zur "Pizza speck e pera“.

Zum Nachtisch bereiten wir nach langer Zeit mal wieder eine Schokosalami mit warmer Schokosauce und Vanilleeis zu.

Seit dem letzten Pizza-Abend ist es nun spürbar kühler geworden und wir haben uns dazu entschlossen, den Kornspeicher nicht zu öffnen, sondern die Tische vor dem Kamin und im Hühnerhaus einzudecken. Da die Anzahl der möglichen Plätze dort begrenzt ist, bitten wir zum ersten Mal Freitag und Samstag zu Tisch.

HAPPY PIZZA FRIDAY & SATURDAY

21. & 22.10.2022 jeweils ab 18:00

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

Herzlich

David und Stefania Schäfer

06.08.2022

Liebe Genießer,

wir freuen uns sehr, am kommenden SAMSTAG, den 6. August 2022, einen Happy Pizza Abend anbieten zu können. Selbstverständlich werden wir die Tische auf der Terrasse eindecken. So lässt sich neben der Pizza auch der Sonnenuntergang genießen!

Pizza del giorno - Pizza fichi con crudo e mielePizza des Tages - Pizza mit Feigen, rohem Schinken und Honig

Dolce del giorno | Nachtisch des Tages - Pizza Nutella oppure gelato nel cialdone | Pizza Nutella oder Eis im Hörnchen

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

Auf hoffentlich bald!

Herzlich David und Stefania Schäfer

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern

Nicht ganz Klassisch

Grenzgänger: The Jakob Ganz Projekt

Groov | Soul | Jazz

Jakob Manz Altsaxofon, Recorder | Hannes Stollsteimer Klavier, Keys |

Frieder Klein Bass | Paul Albrecht Drums, Electronics

11.9.2022 | 16:00 Uhr

Liebe Schnitzelfreunde,

es gibt wieder das geniale Duo:

Schnitzel und Spargel

29.04.2022

22.04.2022

16.04.2022

Salat im Brotnest mit mariniertem Ziegenfrischkäse

Spargelcremesuppe

Lammlachs an Portweinsauce, Bärlauchkartoffelstampf und bunten Möhren

Rüblikuchen mit Eierlikörsahne und Mangosorbet

3-Gang-Menü (ohne Suppe) 42,00 € / 4-Gang-Menü 48,00 €

zzgl. Getränke

ab 18:00 im Kornspeicher

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen.

08.04.2022

Liebe Schnitzelfreunde,

es gibt wieder das geniale Duo:

Schnitzel und Spargel

25.03.2022

18.03.2022

18.02.2022

11.02.2022

Weitere Infos zu unserem neuen kulinarischen Freitag folgen noch.

04.02.2022

21.01.2022

26.11.2021

Liebe Genießer,

der Herbst ist vorangeschritten und die Adventszeit rückt näher.

Die Zeit für gemütliche Stunden möchten wir mit dem angekündigten Entenessen einleiten.

Landsdorfer Entenmenü:

Apfelgriebenschmalz mit Brot der Landbäckerei Kröger

Hausgemachte Entenpastete an Salat

Halbe Ente mit frischen Knödeln, Landsdorfer Rotkohl und Davids Sauce

Tarte Tatin - französischer Apfelkuchen - mit Vanilleeis

Menüpreis pro Pers. 29,50 € zzgl. Getränke

Halbe Ente pro Pers. 19,50 € zzgl. Getränke

12.11.2021

Liebe Genießer,

wie angekündigt, hier nun unser special of the day für David's Burger Night am 12.11.2021

Mecklenburger Schweinebraten Burger mit geröstetem Landbrot & …

Auf Wunsch ein paar sehr lieber Gäste gibt es zum Nachtisch unser Lansadorfer apple crumble!

05.11.2021

HAPPY PIZZA FRIDAY

Pizza del giorno:

salsiccia di cinghiale, taleggio & funghi

frische Wildschweinbratwurst, Taleggio - italienischer Weichkäse - & Pilze

Dolce del giorno:

salame al ciocolato & gelato alla vaniglia

Schokosalami & Vanilleeis

Gemeinsam müssen wir uns an die 3G Regeln halten.

Reservierungen nehmen wir gerne entgegen.

23.10.2021

Nach langer Pause und mit umso mehr Vorfreude möchten wir die nächste Ausstellung in dem Kunstraum Transfirmation ankündigen.

Wilhelm Wagenfeld GLAS

Eröffnung: Samstag, 23. Oktober 2021 um 15:00 Uhr

Dauer der Ausstellung:

24. Oktober bis 28. November 2021 jeweils So von 11:00 bis 15:00 Uhr

- und nach Vereinbarung

Wilhelm Wagenfeld

Der 1900 in Bremen geborene W. Wagenfeld gilt als einer der bedeutenden Pioniere des Industriedesigns. Während seiner Lehrjahre im Zeichenbüro der Bremer Silberwarenfabrik Koch & Bergfeld vermittelte ihm die Bibliothek der Bremer Kunstgewerbeschule, die der wissbegierige junge Wagenfeld parallel besuchte, Zugang zu neusten Literatur der Kunstgeschichte und somit zu den gegenwärtigen Strömungen im Kunsthandwerk und in der Architektur. Nach Abschluss der Lehre ermöglichte ein Stipendium das Studium an der Hanauer Zeichenakademie (1919-1922). Zeitgleich bildete sich Wagenfeld kunsthandwerklich als Silberschmied weiter aus. Künstlerische Arbeiten und Gedanken an ein Leben als freie Künstler wurden wiederum später verworfen.

Der Besuch einer Grafik-Ausstellung des Bauhauses in Weimar im Jahre 1923 gab seinem weiteren beruflichen und künstlerischen Werdegang eine entscheidende Wende. Er bewarb sich erfolgreich um die Aufnahme am Bauhaus. Während der handwerkliche Leiter der Metallwerkstatt ihm unter Umgehung der von Walter Gropius vorgegebenen strengen Aufnahmevorschriften sofort das Mitarbeiten in der Metallwerkstatt ermöglichte, beeinflusste die vom russischen Konstruktivismus geprägte Philosophie „Formgebung ist keine Beschäftigung, sondern eine Verhaltensweise“ des künstlerischen Leiters, Laszlo Moholy-Nagy, das weitere, überaus erfolgreiche Schaffen von Wagenfeld.

Bereits ein Jahr nach Eintritt in die Metallwerkstatt entwarf und baute er die später weltberühmt gewordene „Bauhauslampe von 1924“, die bis heute von der Bremer Firma Tecnolumen produziert wird. Seine Vasenserie Parisienne wurde 1937 auf der Weltausstellung in Paris mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Als Wagenfeld 1990 verstarb, hinterließ er tausende Entwürfe für die industrielle Fertigung. Zu seinen Auftraggebern gehörten namenhafte Hersteller von Gebrauchsgegenständen wie u.a. WMF, Braun und Rosenthal. Stets waren seine aus elementaren Formen entwickelten Objekte ohne Dekor und funktionsbezogen. Erst in den späteren Jahren wurden sie organischer.

Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland würdigten seine Arbeiten. In vielen Museen ist er vertreten. Die Stadt Bremen feiert ihn mit einem Wilhelm-Wagenfeld-Museum.Dass es keinen großen Rahmen bedarf, um einen Einblick in das Schaffen des bedeutenden Designers zu gewähren, beweist die anstehende Ausstellung in Landsdorf. In dem ehemaligen, zum Ausstellungsraum umgewandelten Trafohäuschen TRANSFIRMATION reichen Dr. Gerd Schäfer wenige Quadratmeter um mit der von ihm getroffenen Auswahl an Glasarbeiten einen Einblick in das Schaffen Wilhelm Wagenfelds zu vermitteln. Den Akzent setzt der Kurator hierbei auf Stücke der Glasserien aus dünnem, farblosem Glas, die in Anlehnung an eine in den 1960er-Jahren aufkommende Kunstrichtung als frühes Minimal-Design bezeichnet werden können.

23.10.2021

Im Anschluss an die Vernisage Wilhelm Wagenfeld gibt das tschechisch-amerikanische Terzett QUARTER TO THREE um 17:00 Uhr ein Konzert im Kornspeicher.

Den Besuchern wird ein einzigartiges Projekt für ein Vierteltonklavier von Alois Hába und für andere Mikrointervallinstrumente, Stimme und japanische Shakuhachi-Flöte geboten. Der New Yorker Jazzer Steve Cohn, die Sängerin Annabelle Plum und der tschechische Shakuhachi-Meister Marek Kimei Matvija erschaffen gemeinsam improvisierte Musik voller roher Energie, Experimentierfreude und instrumentalem Können. lnspiriert von anspruchsvoller zeitgenössischer klassischer Musik, aber auch spielerischem Jazz, erklingen thematisch definierte, im Prinzip konzeptionelle lmprovisationen.

Der Eintritt ist frei. Über Ihr / Euer Kommen würden wir uns sehr freuen!

24.07.2021

Guten Morgen Tribsees!

Ab 09.00 Uhr servieren die guten Seelen des Trebel CafésFrühstück an alle unsere Gäste.

Keine kleine Landpartie.

Ob Gutshäuser, Fermentationsmanufaktur, Barockdorf oder der wahrgewordene Traum vom eigenen Hof... in und um Tribsees gibt es zahlreiche lohnende Ziele. Heute öffnen die folgenden Orte ihre Türen und Tore für unsere Gäste. In Führungen und Workshops bietet sich die Chance auf direkten Kontakt mit den Machern und Macherinnen.

Gutshaus Landsdorf

Kräuterhof Carlsthal

Schnelles Grünzeug

Nehringen

Tribsees in 4 Gängen. Ein kulinarischer Stadtspaziergang.

Jeder Besuch hat seine eigene Geschichte, jeder Gang ist eine Performance. Jede Speise führt uns zu einem neuen Ort in Tribsees an dem wir Köstliches genießen.

Im Kaufhaus startet die Tour de Tribsees mit runden Sachen von jeglichen Tellern. Das fröhliche Tandem bilden die charmante und international erfahrene Köchin Nina von Schnelles Grünzeug und ein Hamburger Herzenskoch.

Mit einem Abenbrot wie es schöner kaum sein könnte empfangen euch Susann und Yannic von Krautkopf in den heiligen Mauern von Tribsees.

Für flüssige Genüsse sorgen Black Delight, Julia Kaiserund Tranquillo. Freut euch auf erlesene Tropfen in außergewöhnlichen Gefäßen.

Für eine extra Portion gute Laune und guten Geschmack sorgt Lutz Bornhöft am Wasserwanderrastplatz.

Tickets für das Event: 39 Euro pro Person;

Die Touren starten um 18.00 Uhr, 18.45 Uhr, 19.30 Uhr und 20.15 Uhr

23.07.2021

09.00 Uhr – 13.00 Uhr

Fridays for Future Food! (NICHT ÖFFENTLICH)

Wir besuchen die Regionale Schule und kochen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ein Mittagessen aus Zutaten der Schuleigenen Ackerdemie. Somit bleiben Rezepte aus unserer Küche auch noch in Tribsees, wenn wir schon lange wieder weg sind.

ab 18.00 Uhr

Die Welt zu Gast bei Freuden.

Das Restaurant Tribsees öffnet seine Pforte und begrüßt die Gäste aus nah und fern. Zum köstlichen Auftakt im Kaufhaus begrüßt das Gutshaus Landsdorf, Schnelles Grünzeug und eine international erfahrene super Köchin. Wir lernen uns gegenseitig kennen bei geistigen Getränken und deliziösem Essen. Mehr freudvolle Feier als biederes Restaurant. Unsere Partnerbetriebe sind anwesend, präsentieren sich und ihre Aktionen. Außerdem gibt’s Livemusik von Thomas Reich und feinste Konserven vom Plattenteller.

Ab 22.00 Uhr wird im Freiluftkino Tribsees der passende Film für junge und erfahrene Feinschmecker gezeigt. Denn getreu der Devise »Jede Hauswand kann eine Leinwand sein«, verwandelt sich die Karl-Marx-Straße 23 in ein Lichtspielhaus mit Sternenhimmel. Heute auf dem Programm: »Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen«.

Tickets für das Event: 20 Euro pro Person;

22.07.2021

Dieser Abend gehört Tribsees und Umgebung. Wir sagen Danke, stellen uns sowie die nächsten Tage vor und laden unsere Nachbarn ein zur Restauranteröffnung vor der Restauranteröffnung. Es gibt kleine Grüße aus der Küche für den Geschmack und thematische 5-Minuten-Terrinen über die Inhalte von T2T für’s Gehirn. Anbei anregende Musik, gekühlte Getränke und noch bessere Gespräche. Feier frei!

Das Kulinarische Verwöhnprogramm wird von einem charmanten Tandem aus Hamburg und Dorow auf die Teller gebracht.

13.06.2021

12.06.2021

Das Gutshaus Landsdorf nimmt an dem St. Thomas Weihnachtsmarkt Stadt Tribsees teil.

02.12.2017 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

“Tau Hus is tau Hus”

Der Heimatverein Tribsees präsentiert:

Das Gastspiel der Plattdütschen Dörpsnacker

Dieses Theaterstück spielt wieder bei der Familie Schimmelpfennig. Sie erinnern sich doch noch an die drei Geschwister, die es mit der Arbeit und der Ordnung nicht so genau genommen haben?

Es waren Trude, Kurt und Jochen, die Kinder von Erna und Fritz Schimmelpfennig. Nach dem Ableben der beiden kam Tante Else aus der Stadt. Sie brachte Rosi mit und beide sorgten für viel Aufregung bei den drei Geschwistern. Nach längerem Aufenthalt auf dem Hof nahm Rosi den Kurt mit in die Stadt. Trude hat Paul näher kennen gelernt und glaubt, sich in ihn verliebt zu haben. Sie geht mit auf seinen Hof.

Ja, und Tante Else bleibt bei Jochen und bringt frischen Wind auf den Bauernhof. Jochen hat es nicht einfach mit der Tante und vertraut sich seinen Geschwistern an. Ach, und nicht zu vergessen die Nachbarin, Frau Möller! Sie erfährt von den Problemen der Kinder und ist sofort zur Stelle. Für sie gibt es nichts, was man nicht lösen kann. Wie das in diesem Fall nun geschehen soll, wird nicht verraten. Schauen Sie selbst!

Einlass: 13:30 Uhr / Beginn der Veranstaltung: 14:30 Uhr

Kartenvorverkauf über den Heimatverein Tribsees

Festspiele Mecklenburg - Vorpommern

Musik und Bildende Kunst Hanne Darboven und die Musik Günther Uecker: Hommage à Pierre Boulez

http://festspiele-mv.de/konzerte/program/musik-und-bildende-kunst/

15:00 Uhr Hanne Darboven und die Musik

Ein Porträt mit Musik, Bildern und Texten

Florentine Gallwas, Nicole Krapat (Hanne Darboven Stiftung) Moderation

Leonard Disselhorst Violoncello

17:00 Uhr Günther Uecker: Hommage à Pierre Boulez

Gedanken über die Schnittstelle von Bildender Kunst und Musik · Einblick in eine private Kunstsammlung

Arbeiten von GÜNTHER UECKER, OSKAR KOKOSCHKA, FERNANDO DE BRITO, ANNIKA KAHRS, LIZ MILLER u. a.

Dr. Clemens Trautmann Moderation

Cathy Krier Klavier

Künstler

Florentine Gallwas Vortrag

Nicole Krapat Vortrag

Leonard Disselhorst Violoncello

Dr. Clemens Trautmann

Cathy Krier Klavier

Für Hanne Darboven war Musik ebenso wichtig wie andere Kunstgattungen; seit 1980 schuf sie ausgedehnte musikalische Kompositionen, indem sie die in ihren Werken enthaltenen Datumsangaben und Zahlenkonstruktionen in Musik umwandelte. Die Konzeptkünstlerin sah diese „Musikalisierungen“ als integralen Bestandteil ihrer Werke an – eine Art Wagner’sches „Gesamtkunstwerk“. Der Maler und Objektkünstler Günther Uecker wiederum ließ sich in seinem Werk von der Musik Pierre Boulez’ inspirieren. Diesen und anderen Wechselwirkungen zwischen Musik und Bildender Kunst im 20. Jahrhundert widmet sich der Nachmittag im Kornspeicher Landsdorf – der Spielstättenpreisträger 2015 scheint mit seinem modernen Zeitgeist wie geschaffen für dieses Programm.

Im weiteren Tagesverlauf findet zum Thema „Musik und Bildende Kunst“ das Konzert „Paul Klee und die Musik“ in Landsdorf statt, das sie separat oder über das Tagesticket € 50.- mit buchen können.

Kathrin Schmidt, u.a. Preisträgerin des Deutschen Buchpreises, liest aus ihrem jüngsten

Roman „Kapoks Schwestern“, in den ihr mehrmonatiger Landsdorf-Aufenthalt in Figuren

und Orten eingeflossen ist.

“… Das Trebeltal als Hinterland der Ostsee zu bezeichnen, trifft es nicht.

Ein ganz eigenständiger Zusammenklang von Landschaft, Natur, Sozialstruktur

und, ja, touristischer Unberührtheit wird hier erlebbar, der lockt und verlockt

und die Region zu jener meiner Träume machte. Aus jenem Buch zu lesen,

das ich in Teilen hier schrieb, und dazu die Musik Hans-Eckardt Wenzels

geschenkt zu bekommen, ist eine andere Seite meiner Träume.

Nun kommen beide aufs Schönste zusammen. …“

Der Musiker Wenzel ist anspruchsvoll und böse, trocken, zynisch, oft melancholisch,

immer direkt und konsequent.

„… ich höre zu, was gelesen wird und entscheide dann

meist sehr spontan, was in diesem Augenblick, an diesem Tag mit diesem Wetter und diesen Nachrichten am besten

paßt, was das Lied aufladen könnte mit anderer Genauigkeit … .“

Beginn: 19:00 Uhr | Einlass ab 18:00 Uhr | Eintritt: 19,00 €

Abendessen mit den Künstlern im Anschluss an die Veranstaltung: 29,00 € zzgl. Getränke

(Abendessen nur nach Voranmeldung)

Hausgemachte Brötchen, frische Croissants,

Landsdorfer Marmeladen, Müsli des Hauses,

Bio-Eier je nach Belieben mit oder ohne Speck,

Smoothie ... Milchkaffee, Cappuccino & Co.

Im Anschluss - wie jeden Sonntag -

Kaffee und Kuchen bis 17:00 Uhr

Unsere Zutaten: Biomehl, frische Hefe, polpa al pomodoro,

Büffelmozzarella, Parmaschinken, Rucola, Gorgonzola,

Salame nostrano, Kartoffel-Carpaccio ...

Unser Rezept: allo Zio Giorgio e la Mama Stefania

Sonntagsbrunch im Kornspeicher ab 10:00 Uhr

Hausgemachte Brötchen, frische Croissants,

Landsdorfer Marmeladen, Müsli des Hauses,

Bio-Eier je nach Belieben mit oder ohne Speck,

Smoothie…,

Milchkaffee, Cappuccino & Co.

Im Anschluss Kaffee und Kuchen bis 17:00 Uhr

Kornspeicher Landsdorf Konzert:

Posaunenklasse der HMT Rostock mit Jamie Williams

https://www.youtube.com/watch?v=pbSYQvTgTtQ

18. Februar 2017

Beginn: 19:00 Uhr | Einlass ab 18:00 Uhr

Eintritt Konzert: 19,00 €

Abendessen mit den Künstlern im Anschluss an das Konzert:

25,00 € zzgl. Getränke (nur nach Voranmeldung)

Sonntagsbrunch im Kornspeicher ab 10:00 Uhr

Hausgemachte Brötchen, frische Croissants,

Landsdorfer Marmeladen, Müsli des Hauses,

Bio-Eier je nach Belieben mit oder ohne Speck,

Smoothie…,

Milchkaffee, Cappuccino & Co.

Im Anschluss Kaffee und Kuchen bis 17:00 Uhr

Happy Pizza Friday im Kornspeicher ab 18:00 Uhr

Unsere Zutaten: Mehl Typ 00, frische Hefe,

polpa al pomodoro, mozzarella di bufala, Parmaschinken,

Rucola, Gorgonzola, salame nostrano, Kartoffel-Carpaccio ...

Unser Rezept: allo Zio Giorgio e la Mama Stefania

Voranmeldungen nehmen wir gerne entgegen.

Am 28.01.2017 findet von 9:00 bis 15:00 Uhr im Kornspeicher der ERSTE HILFE Kurs der Feuerwehr Hugoldsdo statt.

Der Kurs wird durch einen Mitarbeiter der DLRG abgehalten.

Teilnahme Frei / Kursbescheinigung gegen extra Kosten

Verbindliche Anmeldung bis zum 21.01.2017

Thomas Schnur - Dtv. Wehrführer

Kornspeicher Landsdorf Konzert:

NYMPHETAMIN

Chanson Soirée

Lieder einer fahrigen Gesellin

21. Januar 2017

Beginn: 19:00 Uhr | Einlass ab 18:00 Uhr

Eintritt Konzert: 19,00 €

Abendessen mit den Künstlern im Anschluss an das Konzert:

25,00 € zzgl. Getränke (nur nach Voranmeldung)

https://www.youtube.com/watch?v=vnz99gqA3Kg

Lieder einer fahrigen Gesellin:

Frauen. Und die Liebe. Die Sehnsucht, die

Eifersucht, die Suche nach einem Hauch von Heimat,

der uns im Alltagstrott ein wenig Ruhe zwischen

die Schläfen bringen möge.

In diesem Programm vereinen wir Lyrik und Chansons

von W. Biermann uber M. Dietrich und F. Hollaender

bishin zu Brecht & Weill. Auch eigene Lieder und

Arrangements finden sich, reich gespickt an

Improvisationen und Mehrstimmigkeiten. Ein

Programm, welches alle Facetten eines

Menschenleben beleuchten soll und den Zuschauer

nachdenklich und schmunzelnd in den Abend

entlässt.

Marie-Luise Böning: Stimme

Lena Sophia Schmidt: Klavier

Marie-Luise Böning, 1989 im Norden Deutschlands geboren, sang

bereits im zart-präpubertären Alter in Chören und erlernte

das Orgelspiel. Später kehrte sie der sakralen Musik den

Rucken und widmete sich dem Punk und Metal. Von schwarz nach

weiß. Die Graustufe: In Rostock studierte Sie Popular- und

Operngesang u.a. bei Prof. Fionnuala McCarthy, Prof. Klaus

Häger und Prof. Barbara Felsenstein. Bach und Meshuggah

prägten sie ebenso wie ehrenamtliches Betreuerdasein auf

Behindertenfreizeiten und das Schauspiel. Seit 2012 singt sie

im Chanson-Duo Nymphetamin an der Seite von Lena Sophia

Schmidt, mit der sie im Rahmen des Bundeswettbewerb Gesang

2013 bereits die Buhne des Friedrichstadtpalastes bespielte.

Marie-Luise Böning gewann mit “Hamlet Komplex” den Wettbewerb

hmt Interdisziplinär 2013 und spielte u.a. fur den NDR, die

Wetzlarer Festspiele Mecklenburg

Vorpommern. Neben dem kunstlerischen Schaffen ist sie seit

2011 Gesangslehrerin an der Rock & Pop Schule Rostock, sowie

Dozentin beim Rock & Pop Campus in Rødekro, Dänemark.

Lena Sophia Schmidt, 1990 in Zurich geboren, entdeckte schon

fruh ihre Leidenschaft fur die Musik. Gelang sie auf einigen

Umwegen zu ihrem Hauptinstrument, dem Klavier, macht sie es

sich auch heute noch nicht bequem. Immer auf der Suche nach

neuen Klängen und verschiedenen Stilen, die sie möglichst

homogen zu ihrem eigenen macht, widmet sie sich dem

buntgefächerten Tasteninstrumentarium. Von Analog-Synthesizer

bis zum Fender Rhodes und präpariertem Klavier. Lena Schmidt

war Schulerin von Nik Bärtsch, mit dem sie sich intensiv mit

Polyrhythmik und Patternmusik auseinandersetzte. Seit 2012

studiert sie Klavier an der Hochschule fur Musik und Theater

Rostock bei Mark Reinke. Seitdem ist sie Duopartnerin der

Sängerin Marie-Luise Böning, wo sie die Kunst des Begleitens

immer weiter vertieft und fur sich neu entdeckt.

Stimmen:

“You left me speechless. I don’t know how you do it, but you

have the right spirit for those songs.”

(Dr. David Goldberger, New York, NS-Zeitzeuge beim Internationalen

Wettbewerb Verfemte Musik 2014)

“Die Musikerinnen Marie-Luise Böning und Lena Schmidt

begeisterten durch ihre beruhrende Darbietung. Gelungen auch

die Songauswahl, die die Ambivalenz des Themas Häusliche

Gewalt verdeutlichte; die Verletzlichkeit, den Mut und die

Stärke von Frauen.” (Autonomes Frauenhaus Rostock)

“Ein Chanson-Abend zwischen Kreisler und Biermann, dem bösen

und dem sanften Mahner der Abgrunde der Menschlichkeit.

Danke, es war sehr groß.” (Nachricht eines unbekannten Gasts)

“Ihr seid unglaublich! Das geht ganz tief rein, was Ihr

macht… Danke fur einen unbeschreiblichen Abend!”

“Nymphetamin hat die Gabe, den Zuhörer zu durchleuchten. Bis

in den großen Zeh. Danke fur diese Reise.” (Judith Erhart -

Schauspielerin)

http://www.nymphetamin.com

http://www.facebook.com/nymphetamin.duo

Für diejenigen unter Ihnen, die den musikalischen Abend mit einem erholsamen Wochenende auf dem Land verbinden wollen, bieten wir unser Konzert-Arrangement an:

2 Übernachtungen in einer der vier Ferienwohnungen im Gutshaus

inklusive Konzert, Abendessen mit den Künstlern und Landsdorfer Frühstück

zzgl. Getränke

für 2 Personen: 210,- €

für 1 Person: 175,- €

Happy Pizza Friday im Kornspeicher ab 18:00 Uhr

Unsere Zutaten: Mehl Typ 00, frische Hefe,

polpa al pomodoro, mozzarella di bufala, Parmaschinken,

Rucola, Gorgonzola, salame nostrano, Kartoffel-Carpaccio ...

Unser Rezept: allo Zio Giorgio e la Mama Stefania

Voranmeldungen nehmen wir gerne entgegen.

Draußen wird es kalt. Diesem Wetter wollen wir trotzen und Sie zu einem feurigen LATIN SOUL ABEND nach Landsdorf entführen!

6. Kornspeicher Landsdorf Konzert

Ria “Trio live”

Ria: Vocals

Tina Oepen: Keyboard, Vocals

Carlos Ramos Diaz: Percussion

Samstag, 19. November 2016

Beginn: 19:00 Uhr | Einlass ab 18:00 Uhr

Eintritt Konzert: 19,00 €

Abendessen mit den Künstlern im Anschluss an das Konzert:

25,00 € zzgl. Getränke (nur nach Voranmeldung)

5. Kornspeicher Landsdorf Konzert:

Harro Hübner und Roland Beeg - Vor-Feiertags-Blues

Samstag, 1. Okt. 2016, 19:00 Uhr

Eintritt 19,00 € oder Eintritt und Essen im Anschluss 44,00 € (Abendessen nur nach Voranmeldung)

Sonntagsbrunch im Kornspeicher ab 10:00 Uhr - Im Anschluss Kaffee und Kuchen.

Das Trio Catch ist zugast im Kornspeicher Landsdorf, im Rahmen des Konzertreihe Landpartie. Wir freuen uns auf die Festspiele.

Hochzeitsfest im Gutshaus Landsdorf

Percussion Community Rostock

Das Programm wird noch bekannt gegeben.

Eintritt: 19,00 €

Abendessen im Anschluss

25,00 € zzgl. Getränke (nach Voranmeldung)

Beginn: 18:30 Uhr

Percussion Community Rostock

das Ensemble der HMT Rostock supported by MEINL Cymbals & Percussion

Studenten der Schlagzeugklasse der Hochschule für Musik und Theater Rostock gründeten im Sommer 2013 die Percussion Community Rostock, das Schlagzeugensemble der HMT. Nachdem sich die Klasse viele Jahre mit der unverwechselbaren Handschrift von Prof. Edith Salmen präsentiert hat, leiten und prägen es nun Jan-Frederick Behrend, Mitglied des renommierten Schlagzeugquartetts „Elbtonal Percussion“ aus Hamburg, und Henrik M. Schmidt, Schlagzeuger des „Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin“ sowie Mitglied der Percussionensembles „Twotone“ und „Symphonic-Percussion-Berlin“.

Das Repertoire des Ensembles geht weit über die Grenzen des klassischen Schlagwerks hinaus. Neben regelmässigen Konzerten in der HMT folgte die Percussion Community Rostock Einladungen zum Festival “Der Norden Trommelt” nach Oldenburg und ins Grand Hotel Heiligendamm, wo das Ensemble für seinen Auftritt in der Konzertreihe ‚carte blanche für die hmt’ und in Konkurrenz zu neun weitere Hochschul-Ensembles mit dem Publikumspreis 2014 ausgezeichnet wurde. 2015 spielte das Ensemble u.a. bei der Verleihung des ‚Großen Preis der Wirtschaft’ in Schwerin und bei der Radio-Sendung

des NDR ‚Start - Junge Künstler Live‘. Im Sommer 2015 gastierte das die Percussion Community dann erstmalig bei den renommierten Festspielen Mecklenburg-Vorpommern.

Individuell konnten einzelne Mitglieder des Ensembles ebenfalls bemerkenswerte Erfolge verzeichnen, wie Stipendien, Einladungen zu internationalen Festivals oder Praktikums-Stellen in deutschen Kulturorchestern.

Jaehoon Bin

wurde 1990 in Korea geboren. Von 2008 bis 2014 studierte er an der ‚Korea National University of Art‘ (Bachelor of Music) bei Prof. Kwang seo Pack , Min gun Song, und Hankyu Kim Schlagzeug. Seit Oktober 2015 ist er Master-Student an der HMT Rostock. Erste Orchester Erfahrung hat Jaehoon Bin in folgenden Orchestern gemacht:

Seoul Metropolitan Youth Orchestra, Korean Symphony Orchestra, KNUA Symphony

Orchestra, Koreanisches Armee Orchester (Kreuzfahrt um die Welt),

Landesjugendorchester Berlin.

Von 2008 bis 2011 ist er Stipendiat der Korea National University of Art gewesen.

Darüber hinaus hat Jaehoon Bin umfangreiche solistische und kammermusikalische Konzerterfahrung gemacht (u.a. Solo Konzert beim KNUA HALL, Solisten Konzert mit dem Knua Schlagzeug Ensemble, Seoul International Percussion Convenssion, Konzert in der staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart, Taipei Internatinal Percussion Convenssion).

Francisco Manuel Anguas Rodriguez

wurde am 19.07.1990 in Sevilla, Spanien geboren. Nach dem Abitur 2008 studierte er zunächst Bachelor an der Hochschule für Musik „Victoria Eugenia“ Granada, Spanien. Seit 2012 ist Fco. M. Anguas Rodriguez Student an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Neben Projekten mit Jugendorchestern, wie dem Andalusischen Jugendorchester u.a., war er bei den Orchestern von Cordoba, Extremadura und Almeria zu Gast. Als Solist wurde er 2007 1. Preisträger des “Ian Murray„ Wettbewerbs in Aracena(Spanien), sowie 2008 2. Preisträger des “Ciutat de Llíria” Schlagzeug Competition in Llíria(Spanien) und des “Hochschul Solisten Wettbewerbs“ in Granada im Jahre 2010. Im Duo mit Paul Wagner ist er seit 2014 Stipendiat des „Yehudi Menuhin - Live Music Now Rostock e.V.“ Im Frühjahr 2015 hat Francisco Manuel Anguas Rodriguez ein Stipendium des Rotary Clubs Rostock für ein 6 wöchiges Studium auf besondere Einladung der berühmten japanischen Marimba-Virtuosin und Komponistin Keiko Abe wahrgenommen. Im Juni 2015 ist er erstmalig als Solist mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock im Volkstheater aufgetreten. Ausserdem spielt Francisco Manuel Anguas Rodriguez regelmässig als Paukist in verschiedenen renommierten Orchestern wie dem Orchester der Akademie für alte Musik Berlin oder dem Orchester der Bachakademie Stuttgart und ist Mitglied des ‚Neophon Ensembles‘, welches sich auf die Aufführung zeitgenössischer Musik spezialisiert hat.

Ab Oktober 2015 wird Francisco Manuel Anguas Rodriguez durch ein Deutschlandstipendium, gefördert durch die Oscar und Vera Ritter-Stiftung, unterstützt.

Paul Wagner

wurde 1990 in Berlin geboren und erhielt mit 9 Jahren seinen ersten Schlagzeug-Unterricht. Bis zu seinem Abitur 2010 am Musikgymnasium „Carl Philipp Emanuel Bach“ war er ab 2003 auch Jungstudent an der HfM „Hanns Eisler“ Berlin. Seit 2011 studiert Paul an der HMT Rostock. 1. und 2. Preise erspielte sich Paul beim internationalen Wettbewerb „Marimba Festiva“ in Nürnberg (2006, 2008) und bei Bundeswettbewerben von „Jugend musiziert“ (2006, 2007, 2009). Zahlreiche solistische Auftritte führten ihn u. a. zu „Klassik Kids“ (ZDF, 2006), in die Philharmonie Berlin und das Konzerthaus Berlin.

Als Schlagzeuger sammelte er Erfahrung in Orchestern wie der Jungen Norddeutschen Philharmonie, dem Konzerthausorchester Berlin, dem Orchester der Komischen Oper Berlin, den Berliner Symphonikern und dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier. Seit 2014 ist er Stipendiat des „Yehudi Menuhin - Live Music Now Rostock e.V.“

Simon Wupper

1989 in Berlin geboren, studiert seit 2012 an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. 2005 begann er Schlagzeug-Unterricht zu nehmen und besuchte bereits Meisterkurse und Einzelstunden bei Holger Nell, Eric Schaefer und Keiko Abe. Vor seinem Studium hat Simon Wupper an diversen Berliner Theaterprojekten als Schlagzeuger mitgewirkt, u.a. beim Theater Augenschein in Berlin Kreuzberg und hatte einige Liveauftritte mit der “Ton, Steine, Scherben-Family”. Mit der Pop-Rock-Band “CharlieRocks” konnte er bereits erste regionale Erfolge feiern und hat zwei Studio-Alben aufgenommen. Mit der Band “Berlinsling” (mit Koko Fitzgeraldo am Gesang) war er auf vielen Berliner Bühnen unterwegs, hat ein Live- und drei Studio-Alben sowie einige Studio- und Live-Videoaufnahmen aufgenommen. Seit seinem Studium in Rostock hat er bei diversen Bands unter der Leitung von Dozenten wie Uli Kringler, Dietrich Wöhrlin, Benjamin Köthe und Uwe Steinmetz mitgewirkt. Darüber hinaus war er in diversen Musicals als Schlagzeuger (sowohl klassisch als auch in Pop-/Rock Bands) tätig. Aktuell ist er in der Rostocker Grönemeyer-Coverband “Die Grönemänner” als Schlagzeuger tätig. Hinzu kommen Projekte wie das Jazz-Trio “Trio Fuchs” sowie das Duo “Smokey Roots” (mit Julian Fuchs am E-Piano/Synthesizer) welches eher in das moderne Groove- Elektro Genre einzuordnen ist.

Frauenchor Tribsees,

Instrumentalgruppe

& de Plattsnacker

Donnerstag, 3. Dezember 2015

Beginn um 17:00 Uhr

Eintritt: 5,00 € - Kinder frei

ab 16:00 Uhr Kaffee & Kuchen,

Glühwein und Snacks

NDR Kultur Foyerkonzert on tour

vision string quartett, Streichquartett

Gesprächskonzert, moderiert von NDR Kultur Moderator Ludwig Hartmann

Karten für dieses Konzert werden ausschließlich verlost, ab November u. a. über NDR Kultur sowie die facebook-Seite und den Newsletter der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern

Das Programm wird vorher nicht bekannt gegeben.

Mehr Infos unter: http://www.ndr.de/ndrkultur/programm/Vision-String-Quartett-im-neu-eroeffneten-Kornspeicher,foyerkonzert354.html

Jetzt ist die Zeit in die Pilze zu gehen. Am Samstag den 3. Oktober findet der erste Kochkurs zum Thema Pilze satt.

Am Vormittags gehen wir gemeinsam in die Pilze.

im Anschluss werden die Pilze aussortiert und versorgt.

Der Tag wird abgerundet mit dem gemeinsamen Kochen und Essen der gefundenen Pilze.

50,00 € pro Person (exklusive Getränke)

1. Kornspeicher Landsdorf Konzert

Violine und Harfe

Maria Stange und Christian Ostertag

Eintritt: 19,00 € | mit anschließendem Essen 44,00 € zuzüglich Getränke

Beginn: 19:30 Uhr

Programm:

Einführung durch Prof. Stephan Imorde

Marcel Tournier - Deux Prélude Romantique op. 17

(1879-1951)

Eugène Ysaÿe - L´ Aurore (aus der Sonate für Violine Solo op. 27, Nr. 5)

(1858-1931)

Heinrich I. F. Biber - Sonata Representativa

(1644-1704)

Camille Saint-Saëns - Fantaisie op. 124

(1835-1921)

PAUSE

Jules Massenet - Meditation aus der Oper „Thaïs“

(1842-1912)

Pablo de Sarasate - Zapateado op. 23/2

(1844-1908)

Alan Ridout - Ferdinand, der Stier, ein Märchen für Violine und Sprecher

(1934-1996)

Carlos Salzet - Scintillation für Harfe Solo

(1885-1961)

Maurice Ravel - Tzigane

(1875-1937)

Ausführende :

Maria Stange, Harfe

Christian Ostertag, Violine

MARIA STANGE

Wurde 1965 in Ludwigshafen am Rhein geboren, wuchs in Neustadt a. d. Weinstrasse auf und erhielt - aus einer musikalischen Familie stammend – zunächst Klavier- und Violinunterricht.

Nach einjährigem Unterricht auf der Harfe wurde sie 1984 Studentin an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe bei Professor Therese Reichling. Nach einem Gaststudium in Paris bei Frédérique Cambreling legte sie 1996 das Konzertexamen „mit Auszeichnung“ ab. Meisterkurse bei Edward Witsenburg, Holland und Robert Aitken, Kanada gaben ihr wichtige Impulse.

1989 wurde Maria Stange der 1. Preis beim Wettbewerb der Bayrischen Vereinsbank Kaiserslautern zuerkannt. Die Stiftung Villa Musica nahm sie 1993 als Stipendiatin auf. Der SWR-Mainz nahm sie mit Soloeinspielungen in die Reihe „Künstlerportraits des Landes Rheinland-Pfalz“ 1995 auf.

Bereits während des Studiums wurde sie als Solistin, Ensemble- und Orchestermitglied zu zahlreichen Konzerten engagiert, die sie u.a. in das europäische Ausland und nach Kanada, Brasilien, USA und Australien führten, mit Ensembles wie dem Ensemble 13, dem Ensemble Gelber Klang, dem Ensemble Modern, dem Mandelring Quartett, der Badischen Staatskapelle, dem SWR – Sinfonieorchester Baden-Baden/Freiburg und dem Hessischen Rundfunk. Diese Tätigkeiten beinhalteten die Mitwirkung bei verschiedenen Festivals wie z.B. den Donaueschinger Tagen für Neue Musik, den Salzburger Festspielen und den Berliner Festwochen.

Es folgten zahlreiche Rundfunk- und CD-Einspielungen bei Rundfunkanstalten in Deutschland und beim BBC/London sowie die Mitwirkung bei Uraufführungen von Komponisten wie Wolfgang Rihm, Kaija Saariaho, Michael Obst, Vinko Globokar, Michael Reudenbach, Marc André, Braxton Blake, Paul Angerer, John Glesnek Mortimer, Bernd Franke u.a.

Maria Stange ist eine ausgewiesene Kammermusikerin und übt eine rege Konzerttätigkeit vor allem in Duos mit Mathias von Brenndorff, Flöte, mit Oliver Siefert, Posaune, mit Markus Tillier, Violoncello, und mit Christian Ostertag, Violine, aus. 2000 produzierte sie mit dem Duo Posaune und Harfe eine CD bei Ars Musici, 2003 eine CD mit dem Duo Flöte und Harfe bei Antes. Im März 2002 wurde sie von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz als Solistin im Concerto für Harfe und Orchester von A.Ginastera unter John Storgards engagiert. Im Frühjahr 2004 konzertierte sie als Konzertsolistin mit Gaby Pas van Riet.

Seit 1997 leitet sie die Harfenklasse an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und seit 2004 zusätzlich die Klasse an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe.

Maria Stange hat vier Kinder und lebte zwischen 1994 und 1999 mit ihrer Familie in Cambridge/England.

CHRISTIAN OSTERTAG

1963 in Karlsruhe geboren, studierte nach dem Abitur bei renommierten Lehrern wie Valery Gradow und Rainer Kussmaul. Seine Karriere erhielt einen entscheidenden Impuls durch den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs Bonn 1990 und der anschliessenden 35. Bundesauswahl „Konzerte Junger Künstler“.

Er erhielt Einladungen zu Konzerten in Japan, Nord- und Südamerika, zu den Festivals in Ludwigsburg, Echternach und Schleswig-Holstein, den Berliner Festspielen (März Musik), dem Rheingau Festival und Wien Modern und trat – nicht zuletzt mit dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, dessen 1. Konzertmeister er seit 1996 ist – unter Dirigenten wie Michael Gielen, Sylvain Cambreling, Marcello Viotti und Heinz Holliger auf.

Zahlreiche Radio- und CD-Produktionen dokumentieren seine Vielseitigkeit und geigerische Kompetenz, die Aufnahme des 1. Violinkonzert op. posth. von Béla Bartók bei Hänssler Classics wurde in die Bestenliste des Preises der Deutschen Schallplattenkritik aufgenommen. 2001 verlieh ihm die Kulturstiftung „Pro Europa“ den Europäischen Solistenpreis.

Die Kammermusik ist Christian Ostertags besondere Leidenschaft, zu seinen Partnern zählen Künstler wie Wen Sinn Yang, Paul Rivinius, Hariolf Schlichtig, Wolfgang Meyer, Laszlo Fenyö, Bozo Paradzik sowie sein langjähriger Doupartner Fritz Schwinghammer. Die Zusammenarbeit mit Komponistenpersönlichkeiten vom Rang eines Péter Eötvös, Helmut Lachenmann, György Kúrtág oder Wolfgang Rihm öffnet seinem musikalischen Denken neue Wege.

2005 wurde Christian Ostertag auf eine Professur für Violine an die Staatliche Hochschule für Musik Trossingen berufen. Internationale Meisterkurse für Violine und/oder Kammermusik runden seine Tätigkeit ab.

Pavillon Zukunft - Musik in der Zeit verorten

Ein Zukunftspanorama rund um das Gutshaus Landsdorf

Landsdorf, Gutshaus & Kornspeicher

Vernissage, Konzert mit Georg Breinschmid und friends, Konzert mit Mike Svoboda & Salon visionaire IV ab 10:00 Uhr.

Details ausblenden

Das Tagesticket € 40,- und das 3-Tagesticket € 115,- sind nur über unser Karten-Telefon unter 0385-5918585 buchbar. Der angefügte Link zur Kartenbuchung bezieht sich auf das Abschlusskonzert um 18:00 Uhr im Kornspeicher. Die Vernissage, das Konzert mit Georg Breinschmid und friends, das Konzert mit Mike Svoboda und der Salon visionaire IV ab 10:00 Uhr können separat gebucht werden oder im Tagesticket/3-Tagesticket gebucht werden.

Ablauf:

10:00 Uhr Vernissage: Eröffnung Kunsthalle „Transfirmation“

durch Prof. Dr. h. c. Kasper König mit einer Arbeit von Thomas Bayrle

Gutshaus

11:00 Uhr Gutshaus

Konzert

Georg Breinschmid und friends

Ein faszinierend-verrückter Stilmix der Zukunft mit „Wien’s weltbestem Kontrabassisten“

Gutshaus

14:00 Uhr Gutshaus

Konzert

Mike Svoboda: power and poetry

„Klassiker“ von Scelsi, Cage und Feldman u. a.

15:30 Uhr Gutshaus

Salon visionaire IV - Zukunftsszenarien 2050

Wie verändern die Neuen Medien die Musikwelt?

18:00 Uhr Kornspeicher

Abschlusskonzert

Brandt Brauer Frick Ensemble

Das Techno-Projekt aus Berlin – elektronische Musik vereint mit klassischen Instrumenten.

Künstler:

Mike Svoboda

Posaunist, Komponist, Performer

Brandt Brauer Frick Ensemble

Techno-Projekt aus Berlin

Preis: € 20,- (zzgl. VVK-/AK-Gebühr)

Pavillon Zukunft - Musik in der Zeit verorten

Ein Zukunftspanorama rund um das Gutshaus Landsdorf

Landsdorf, Gutshaus & Kornspeicher

Salon visionaire I, Konzert mit dem Tora Augestad Trio, Salon visionaire II, Parkmusik Salon visionaire III ab 10:30 Uhr

Details ausblenden

Das Tagesticket € 60,- und das 3-Tagesticket € 115,- sind nur über unser Karten-Telefon unter 0385-5918585 buchbar. Der angefügte Link zur Kartenbuchung bezieht sich auf das Klavierkonzert um 20:00 Uhr im Kornspeicher und auf anschließende Veranstaltung Dancing House. Die Veranstaltung ab 10:30 Uhr können separat erworben werden, oder im Tagesticket gebucht werden.

Ablauf:

Zusatzveranstaltungen:

10:30 Uhr Gutshaus

Salon visionaire I - Zukunftsszenarien 2050

Wie sieht das Konzertleben der Zukunft aus?

Statements, Diskussionen, Präsentationen

12:00 Uhr Kornspeicher

Konzert Tora Augestad Trio

Multitalent in allen Genres: Die norwegische Sängerin und Schauspielerin Tora Augestad im Trio

14:30 Uhr Gutshaus

Salon visionaire II - Zukunftsszenarien 2050

Wie verändert sich der ländliche Kulturraum?

16:00 Uhr Parkmusik

17:30 Uhr Gutshaus

Salon visionaire III - Zukunftsszenarien 2050

Wie sieht das „Konzerthaus“ der Zukunft aus?

Statements, Diskussionen, Präsentationen

20:00 Uhr Kornspeicher

Klavierkonzert

Pierre-Laurent Aimard, Klavier

BOULEZ Sonate Nr. 1

STOCKHAUSEN Klavierstücke X u. a.

22:30 Uhr

Dancing House

Interaktives Projection-Mapping und Klanginstallation von Klaus Obermaier.

Künstler:

Pierre-Laurent Aimard

Klavier

Klaus Obermaier

Interaktives Projection-Mapping und Klanginstallation

Preis: € 40,- (zzgl. VVK-/AK-Gebühr/inkl. Dancing House)

Pavillon Zukunft - Musik in der Zeit verorten

Ein Zukunftspanorama rund um das Gutshaus Landsdorf

Landsdorf, Gutshaus & Kornspeicher

Auftakt: Roger Willemsen über die Zukunft um 17:00 Uhr

Details

Das Tagesticket € 40,- und das 3-Tagesticket € 115,- sind nur über unser Karten-Telefon unter 0385-5918585 buchbar. Der angefügte Link zur Kartenbuchung bezieht sich auf das Abendkonzert um 19:30 Uhr im Kornspeicher und auf die Nachtveranstaltung Dancing House. Die Auftaktveranstaltung um 17:00 Uhr kann separat gebucht werden oder im Tagesticket/3-Tagesticket gebucht werden.

Ablauf:

17:00 Uhr Gutshaus

Auftakt: Roger Willemsen über die Zukunft

19:30 Uhr Kornspeicher

Abendkonzert :Lange Nacht der Zukunft

Ein interaktives Zukunftsspektakel mit Mike Svoboda, Tora Augestad, Gesang, Georg Breinschmid, Kontrabass, Stian Carstensen, Akkordeon, Carolina Eyck, Theremin u. v. m.

22:30 Uhr Dancing House

Interaktives Projection-Mapping und Klanginstallation von Klaus Obermaier.

Künstler:

Mike Svoboda

Posaunist, Komponist, Performer

Tora Augestad

Mezzo-Sopran

Georg Breinschmid

Kontrabass

Stian Carstensen

Akkordeon

Carolina Eyck

Theremin

Roger Willemsen

Publizist

Klaus Obermaier

Interaktives Projection-Mapping und Klanginstallation

Preis: € 35,- (inkl. Dancing House/ zzgl. VVK-/AK-Gebühr)

27. und 28.06.2015 jeweils von 10:00 bis 18:00

Kornspeicher Landsdorf

Der Kornspeicher befindet sich in Landsdorf bei Tribsees/Vorpommern. Er gehört zu einer in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebauten Gutsanlage. Große Teile der denkmalgeschützten Anlage sind erhalten: Das Gutshaus im neoklassizistischen Stil, die Parkanlage, die Schnitterkaserne, die Dorfschule, 5 Teiche, das Trafohaus, der Kornspeicher, das Hühnerhaus, der frühere Pferdestall und das Gärtnerhaus, das auf Karl Friedrich Schinkel zurückgehen soll. Kornspeicher und Hühnerhaus sind verbunden durch einen modernen Holzbau. Sie dienen künftig als Veranstaltungsort für Konzerte, Lesungen, Hochzeiten und Feiern. Jeder Baukörper hat seine Bestimmung. Der Kornspeicher ist primär Konzert- und Veranstaltungsraum, das Hühnerhaus beherbergt Gastronomie, Seminarraum und ist Aussenstelle des Standesamtes Bad Sülze. Der Verbindungsbau mit der allen gastronomischen Anforderungen gerecht werdenden Küche ist Schankraum oder Kaminzimmer oder beides zugleich. Die großzügige Aussenanlage mit Terrasse und das in „Transfirmation“ umbenannte Trafohaus, in dem Kunst und Design durch ausgewiesene Kuratoren vorgestellt werden wird, runden das Ensemble ab.

Der Kornspeicher wird mit einem „Pavillon der Zukunft“ vom 24.07. - 26.07.2015 durch die Festspiele MV offiziell eröffnet werden.

20.06.2015 15:00 bis 22:00

Wir freuen uns, erstmals mit dem Kornspeicher Landsdorf an der MittsommerRemise teilzunehmen.

Das Programm wird noch veröffentlicht.

Enescu: Konzertstück für Viola und Klavier

Schumann: Märchenbilder für Viola und Klavier op. 113

Armstrong: Struwwelpeter

Schumann: Adagio und Allegro op. 70 (orig. für Horn)

Wagner: „Träume“, „Stehe still“ und „Im Treibhaus“ aus den „Wesendonck-Liedern“

Hindemith: Sonate für Viola und Klavier op. 11 Nr. 4

Das historische Gutshaus Landsdorf ist in seinem Inneren mit moderner Kunst ausgestattet und bietet sich als Spielstätte für besondere Konzerte an: Die beim Festspielpublikum bereits bekannte, mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Bratscherin Barbara Buntrock präsentiert Ihnen ein ausgefallenes Programm im Zusammenspiel mit Kit Armstrong, der von Alfred Brendel als „größte musikalische Begabung, der ich in meinem ganzen Leben begegnet bin“, bezeichnet wurde. Die jungen Talente präsentieren Ihnen Hindemiths erste Sonate für Viola und Klavier, sowie das ursprünglich für Klavier und Horn geschriebene Adagio und Allegro von Schumann. Lassen Sie sich begeistern von unseren Künstlern der Reihe „Junge Elite“ und genießen Sie dabei die außergewöhnliche Umgebung.

Mit freundlicher Unterstützung der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.

Künstler:

Barbara Buntrock

Viola

Kit Armstrong

Klavier

Preis: € 18,- (zzgl. VVK-/AK-Gebühr)

http://www.barbarabuntrock.com/de/biography

http://www.june-artists.de/biografie/a/kit-armstrong.html

28. und 29. 06. 2014

10:00 bis 18:00 Uhr

Ca. 7 ha großer Park mit altem Baumbestand (Linden, Eichen, Douglasien, Buchen, Tannen, 20 Magnolien, Taschentuchbaum), ca. 100 Rhododendren, Sichtachse, Streuobstwiese, Gemüsegarten und große Staudenrabatte im englischen Stil. Neu angelegter formaler Garten (ca. 2.000 m²) u.a. mit Stamm- und Kaskadenrosen, Aralien, Magnolia kobus.

Erfrischungen, Wasser und Saft.

Keine Hunde.

Liebe Landsdorf-Freunde, liebe Freunde der Musik,

Stephan Imorde, Professor für Klavier an der Hochschule für Musik und Theater Rostock, hat uns auf Marco Socias aufmerksam gemacht. Der Spanier gehört ohne Zweifel zu den Großmeistern der klassischen Gitarre und wird im November einen Meisterkurs an der Musikhochschule abhalten.

Im Rahmen seines längeren Aufenthaltes in Mecklenburg-Vorpommern wird er am 23.11.2013 im Saal unseres Hauses u.a. Werke von Dowland, Schubert, Rodrigo und Domeniconi spielen.

Wir freuen uns auf einen schönen Abend. Erleben Sie sein Spiel mit uns.

Das Konzert beginnt um 18.00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt € 20,00 p.P..

Bitte melden Sie sich bei Interesse zwecks Kartenreservierung bei uns.

Marco Socias:

Schon als Jugendlicher legt Marco Socias, 1966 geborener Spross einer spanischen Musikerfamilie, eine wahre Bilderbuchkarriere hin. Ausgebildet unter anderem bei Größen der Zunft wie Narcisio Yepes und Pepe Romero, ist er mit 21 Jahren der jüngste Professor für Gitarre in Spanien. Damit eigentlich am Ziel der Träume vieler Kollegen angekommen, treiben ihn Wissbegierde und Lernwille mit 24 Jahren noch einmal auf internationale Wanderschaft. Sieben Jahre studiert und lebt er zunächst in Köln, um dann für einige Zeit nach Berlin überzusiedeln.

Seine Karriere baut er Schritt für Schritt und weitgehend ohne die eigentlich obligatorische Ochsentour durch die Wettbewerbsszene durch viel beachtete Konzerte und seine Tätigkeit als gefragter Dozent aus. Heute gehört Marco Socias unzweifelhaft zu den Großmeistern der klassischen Gitarre. Er ist Professor am „Centro Superior de Musica del Pais Vasco Musikene“ in San Sebastian. Seine Karriere führt ihn an Spielstätten wie das Concertgebouw (Amsterdam), das Konzerthaus (Wien), das Auditorio Nacional (Madrid), das Konzerthaus (Berlin), die Berliner Philharmonie und die Alte Oper Frankfurt. Als Solist spielt er mit renommierten Orchestern wie dem Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin und hat mit Dirigenten wie Sir Neville Marriner und Leo Brouwer gearbeitet. Seine CDs sind bei renommierten Labels wie EMI, Harmonia Mundi und Ópera Tres erschienen.

http://www.marcosocias.net

Do. 18.07., 19:30 Uhr

Landsdorf, Gutshaus

Martin Helmchen, Klavier

O. Messiaen: Vingt régards sur l’Enfant-Jésus

Preis: 30,- (zzgl. VVK-/AK-Gebühr)

18:00 Uhr Führung durch den Park (nur bei gutem Wetter)

Der monumentale Klavierzyklus „Zwanzig Blicke auf das Jesuskind“ des strenggläubigen französischen Komponisten Olivier Messiaen ist nicht nur etwas für religiöse Musikliebhaber. Zwar ist jeder der 20 Sätze einem religiösen Motiv gewidmet. Dennoch eröffnet Messiaen klangliche Welten, die auch ohne den reichen Symbolcharakter des Werkes verständlich sind. Gespielt wird dieses Meisterwerk, das sehr selten komplett aufgeführt wird, vom jungen deutschen Pianisten Martin Helmchen – passenderweise im Gutshaus Landsdorf, das sich in den vergangenen Jahren nicht nur als paradiesischer Flecken ländlicher Idylle sondern auch als Ort modernen Kunst und des Designs etabliert hat.

22. und 23. 06. 2013

10:00 bis 18:00 Uhr

Ca. 7 ha großer Park mit altem Baumbestand (Linden, Eichen, Douglasien, Buchen, Tannen, 20 Magnolien, Taschentuchbaum), ca. 100 Rhododendren, Sichtachse, Streuobstwiese, Gemüsegarten und große Staudenrabatte im englischen Stil. Neu angelegter formaler Garten (ca. 2.000 m²) u.a. mit Stamm- und Kaskadenrosen, Aralien, Magnolia kobus.

Erfrischungen, Wasser und Saft.

Keine Hunde.

Mi. 19.06., 19:30 Uhr

Landsdorf, Gutshaus

Preisträger-Konzert

Matthias Schorn, Klarinette, Preisträger in Residence 2013

Born to be Schorn

Werke von F. Cerha, G. Breinschmid, J. Riihimäki u. a.

R. Dünser, A. Malizia, I. Alderete, B. Sulzer

Preis: € 30,- (zzgl. VVK-/AK-Gebühr)

Born to be Schorn

Landsdorf ist ein Ort für Besonderes: Das historische Gutshaus ist in seinem Innern mit moderner Kunst ausgestattet und damit genau der passende Ort für Matthias Schorn, unseren Preisträger in Residence 2013, um seine neue CD vorzustellen: Für „Born to be Schorn“ haben ihm zeitgenössische österreichische Komponisten Werke für Klarinette solo geschrieben. Zu hören ist u. a. Friedrich Cerha, der bedeutendste zeitgenössische Komponist Österreichs, Georg Breinschmid, einer der führenden österreichischen Jazzmusiker oder auch Balduin Sulzer. Freuen Sie sich auf ein genreübergreifendes, modernes Programm in alten Räumen.

Mi. 18.07., 19:30 Uhr

Landsdorf, Gutshaus

Komponierte Landschaften

Ensemble Zeitkunst:

Julian Arp, Violoncello

Caspar Frantz, Klavier

Johannes CS Frank, Texte und Rezitation weitere Gäste

Zeitkunst-Begegnungen mit John Cage

Ein Dialog zwischen John Cages Musik und zeitgenössischer Dichtung

Preise: € 30,-/20,- (zzgl. VVK-/AK-Gebühr)

18:00 Uhr Führung durch den Park (€ 1,-)

Mit freundlicher Unterstützung der ALE-Stiftung

09., und 10. 06. 2012

10:00 bis 18:00 Uhr

Ca. 7 ha großer Park mit altem Baumbestand (Linden, Eichen, Douglasien, Buchen, Tannen, 20 Magnolien, Taschentuchbaum), ca. 100 Rhododendren, Sichtachse, Streuobstwiese, Gemüsegarten und große Staudenrabatte im englischen Stil. Neu angelegter formaler Garten (ca. 2.000 m²) u.a. mit Stamm- und Kaskadenrosen, Aralien, Magnolia kobus.

Erfrischungen, Wasser und Saft.

Keine Hunde.

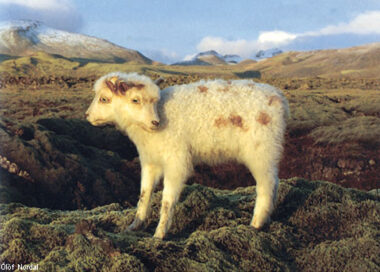

Das Künstlerhaus Lukas lädt zum Tag der offenen Tür im Monat Juli herzlich ein. Drei bildende Künstlerinnen aus Island, Frankreich und Deutschland öffnen ihre Ateliers. Zwei Autoren geben Einblicke in ihre Arbeit und das Konzertprogramm musste kurzfristig umgestaltet werden. Hier das Programm:

Sonntag, 24. Juli 2011

OFFENE ATELIERS ab 15 Uhr

Sonja Vohland (Hamburg) - Skulptur/Installation

Ólöf Nordal (Reykjavík) - Skulptur/Installation

Gudrun von Maltzan (Paris) – Grafik/Installation

LESUNG und KONZERT ab 17 Uhr

Sascha Piroth (Hamburg) - Prosa

Daniela Boltres (Rostock) - Prosa/Drehbuch

Theo Nabicht (Berlin) - Komposition - muss leider das Konzert verlegen auf: Freitag, 29. Juli 2011 19:30 Uhr SONDERKONZERT

Dafür wird Sascha Piroth eine szenische Lesung mit Hjalti Nordal Gunnarsson - Violine (Island, 12 Jahre alt) improvisieren.

Die Isländerin Ólöf Nordal zeichnet in ihren Werken bestimmte Paradoxe der Psyche der Isländischen Nation, um das Verständnis des Begriffes zu unter-suchen. Mit Skulpturen und Fotografie sowie Video und Multimedia Installation-

en erkundet sie die Volkskunde und den Volksglauben ihrer Heimat. Die in Paris lebende Künstlerin Gudrun von Maltzan arbeitet im Freien. Mit Bleistift und Papierrolle im Gepäck entwickelt sie ihre Zeichnungen „von der Rolle“ panoramaartig in die Breite oder Höhe. Gudrun von Maltzahn ist als Ehrengast

in Kooperation mit der Stiftung Kunstmuseum bereits den zweiten Monat im Künstlerhaus. Sonja Vohland bearbeitet als zentrales Thema die Imagination

von Räumlichkeit. Raum versteht sie nicht als Konstante, sondern zwischen

seiner Entstehung und Vergänglichkeit durch die Wahrnehmung, die für raum-greifende Installationen entwickelt werden. Sascha Piroth arbeitet an seinem Romandebüt über einen Protagonisten, der sich weigert erwachsen zu werden. Peter Ilias Pan heißt er und sein Lebensmotto ist Flucht. Daniela Boltres schreibt in Ahrenshoop an ihrem Drehbuch zu einem Langspielfilm namens „COLOROM“ und wird Passagen daraus lesen. Es ist die Geschichte von George und Josef. Beide werden Öko-Bauern, der eine aus Not, der andere aus Idealismus. Sie scheitern, doch am Ende des Filmes besteht die Aussicht, dass sie gemeinsam einen zweiten Versuch starten. Theo Nabicht spielt auf der seltenen zu hörenden Bassklarinette, die Grundlage seiner Kompositionen ist.

Aktuell laufende Ausstellung im NEUEN KUNSTHAUS AHRENSHOOP:

25., und 26. 06. 2011

10 bis 18

Ca. 6 ha großer Park mit altem Baumbestand (Linden, Eichen, Douglasien, Buchen, Tannen, 20 Magnolien, Taschentuchbaum), ca. 100 Rhododendren, Sichtachse, Streuobstwiese, Gemüsegarten und große Staudenrabatte im englischen Stil. Neu angelegter formaler Garten (ca. 2.000 m²) u.a. mit Stamm- und Kaskadenrosen, Aralien, Magnolia kobus.

Erfrischungen, Wasser und Saft.

Keine Hunde.

13-15 Uhr

Preisträger der Sinecure Landsdorf 2011

Poetikvorlesung an der Universität Rostock

„Glücklich im Gefängnis der Gedanken . Vom Schreiben als Selbstverwahrung“

Hörsaal Hautklinik

Zufahrt via August-Bebel-Straße/Johannesweg (Parkmöglichkeiten vorhanden)

18:30 Uhr

2009 begann in Berlin eine künstlerische Erfolgsgeschichte, wie man sie selten miterleben darf. In der Villa Elisabeth fanden junge Musiker und Autoren zusammen, um zu demonstrieren, dass Musik und Literatur nicht nur nebeneinander, sondern auch sinntragend miteinander funktionieren können. Die Musik inspirierte die Schreibenden, das Geschriebene ging eine Einheit ein mit der Musik.

Doch Sie müssen nicht nach Berlin reisen, um all das zu erleben: Im nahen Gutshaus Landsdorf, das eine der größten Sammlungen zeitgenössischer Kunst in Norddeutschland beherbergt, werden die langjährigen Festspielfreunde und Initiatoren des Zeitkunst Festivals, Julian Arp und Caspar Frantz, mit ihrem Zeitkunst Ensemble einen Abend rund um den ungarischen Komponisten György Kurtág gestalten – diesmal vielleicht sogar in einer Einheit von Musik, Literatur und bildender Kunst!

18:30 Uhr Führung durch den Park